カラーマネージメント技術の活用

カラーマネージメント技術とは

カラーマネージメントとは、色を扱うデバイスを制御し、正しく色を伝達する技術です。「カラーマネージメント」は直訳すると「色管理」となりますが、実世界の光情報の把握、色空間の変換、デバイスの制御等が必要な総合的な技術です。色を扱うデバイスとしては、カメラなどの実世界から色情報を取り込む入力デバイス、ディスプレイやプリンタなどの色情報を実世界に表現する出力デバイスがあります。

カラーマネージメントの何が嬉しいかを考えるために、逆にカラーマネージメントがない場合のことを考えてみましょう。

例えば、下の画像は、異なるカメラで同じ対象(手のひら)を撮影した手の画像がありますが、これらはどれが正しい色をしているでしょうか。また、家電量販店のテレビ売り場で、複数のテレビが同じ番組を映している光景を目にしたことはあるかと思います。どれも同じ映像信号が届いているはずですが、どれも微妙に異なる色をしていることに気づくでしょう。どれが正しい色なのでしょうか。

お察しの通り、どれも正しくありません。つまり、カメラで撮った現物の色とディスプレイに映った色、プリンタに出力された色を見比べても同じにはなりません。いや、正確にはそれが保証されていません。

普段あまり意識することはありませんが、近年のOSやGoogle ChromeやSafariなどのWebブラウザ、プリンタドライバ等はカラーマネージメントシステムが内蔵されており、最近では「すごくヘンな色」を見ることはなくなりましたが、それでも思った通りに「色」を伝達することは案外難しいです。これらを解決し、色の入力、伝達、出力に関する諸々の問題を解決して「色を正しく伝える」ための技術、これがカラーマネージメント技術となります[1]。

[1]: 本稿で言う「正しい色」とは、後述する測色値が、目標とする色とほぼ同一である(色差が許容範囲内である)ことを指すものとします。

要素技術

モノの「色」の生まれるプロセスを考えてみましょう。

まず光(光源)が照射され、光がモノに当たって反射された後、反射された光が人の目に入り、網膜に集光されて刺激となります。この刺激は視神経を通して脳に伝達され、初めて「色」が知覚されます。このように、色を扱うためには物理的な光の振る舞いだけでなく、人の網膜上での信号処理や脳内の知覚や認知の分野まで関連するため、カラーマネージメントは光学、画像処理、色彩工学、生理学、認知科学等様々な技術の集合体となっています。

実用的には、カラーマネージメントは3つのC:キャラクタリゼーション(Characterization、色特性把握)、コンバージョン(Conversion、色変換)、 キャリブレーション(Calibration、色較正)が主要要素と言われています。キャラクタリゼーションは色を扱うデバイスの特性を把握すること、コンバージョンはデバイス間の色の数値を変換すること、キャリブレーションはデバイスの色特性を所望の状態のまま安定化させることです。また、色を工学的に扱うには、その第一ステップとして、色を「数値化(定量化)する」必要があります。

本稿では、この「色を数値化する」技術、「色の数値化」に基づいたキャラクタリゼーション、コンバージョン技術について述べます。さらにキャラクタリゼーションは実用的には「少ない手がかりから色を予測する」技術が必要であるため、その内容についても述べます。

色を数値化する

電車でお気に入りのマフラーを落とした時のように、現物が手元にないときに落とし物センターに電話で色を伝えなければならないことを想像してください。

「何を落とされましたか?」

「青いマフラーです」

「どんな青ですか?」

「紺色……よりの少し赤っぽいような、あまり暗すぎない感じの……」

なんとも歯痒いですよね(経験談)。青にも鮮やかな青から紺色まで様々ですし、紺色とされる色でもさまざまなニュアンスを持っています。上記のような色の名前による方法は「系統色による色の表現」とされるものですが、系統色は人によってその範囲がまちまちで、漠然としたイメージレベルならともかく正確に色を伝えるには不向きです。結局マフラーの特徴はその他の大きさとか柄とかの情報で補足することになるでしょう。このように、色を正しく伝達するためには、客観的に、できれば定量的に、伝える必要があることがわかります。そして、色を客観的かつ定量的に伝えるためには、色を数値化する必要があり、そのための方法がいくつか提案されました。

その一つとして、マンセル表色系があります。これは、色の特徴を「明度」(明るい-暗い)、「色相」(赤、緑、青、…)、「彩度」(あざやかさ)の3つ(マンセル値)で表し、マンセル値ごとに色が塗られたパッチ(色票)集を持って、もっとも近い色票の色で物体の色を表現します。マンセル色票さえあれば便利にモノの色の数値を表すことができ、人から人へ伝えることが便利なためデザイン分野等においてよく使われる方式です。一方で、コンピュータ処理を行うには不向きであるため、工学的には色票によらない、より抽象度の高い色の表現の方が便利です。

そこで、カラーマネージメントの主流では、光の三原色の混合割合に基づく、測色値という色の表現方法、特にCIE(国際照明委員会)の定めたXYZ表色系やL*a*b*表色系という色の表し方を用います。

現実世界の光(電磁波)は分光(スペクトル)という、光の波長ごとに異なるエネルギーを有していて、そのエネルギー分布のかたちによって知覚する色が変わります。例えば、短い波長(430-490nm)の光を多く含むと青く感じ、長い波長(640-770nm)の光を多く含むと赤く感じます。

ここで、標準観測者という多数の観測実験に基づいた仮想的な人を仮定し、その人が有する「等色関数」という波長ごとの3つの感度(のようなもの)を定義し、光を波長ごとに等色関数を掛け合わせた上で積分します。こうして得られた数値をX,Y,Zという仮想の三原色の量(三刺激値)で表します。

三刺激値XYZは物理的にはリニアであるため、光の混色(ある色とある色を混ぜ合わせて別の色を作ること)を計算する際はXYZ値同士を足し合わせるだけで可能です。しかしながら、XYZ空間上での2つの色の距離がそのまま色と色の「知覚的な」距離をあらわさないことが分かっています。そのため、XYZ色空間から、知覚的な距離と空間上での距離の近い(非線形な)空間へと変換した表色系として、L*a*b*があります。以上により、XYZあるいはL*a*b*によって、(標準観測者であれば)人の知覚する全ての色を数値として表すことが可能になりました。XYZ値あるいはL*a*b*値を測定する機械(測色機)も一般に販売されており、工業製品の品質管理等に利用されています。

色特性を把握する

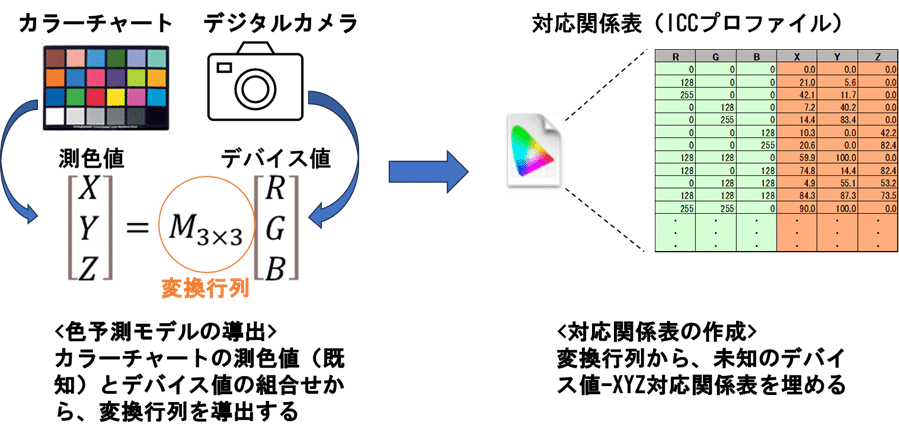

デバイス間の色を合わせるには、まずデバイスの色の特性を把握する必要があります。これをキャラクタリゼーションといいます。キャラクタリゼーションをした結果、あるデバイスの色を表す制御信号値(デバイス値)と測色値(XYZやL*a*b*)の関係が得られます。

例えば、ディスプレイはR,G,Bの三つの原色の強度の組み合わせでデバイスの色を制御します。ディスプレイごとに発光特性等が異なるので、ディスプレイ上に設置した測色計でその測色値(XYZ)を測定し、デバイス値(RGB)と測色値(XYZ)の対応関係を得ます。

以上のようにデバイス値と測色値の対応関係をキャラクタリゼーションにより把握し、これを保存します。この対応関係を記述する代表的なフォーマットとしてICC Profileがあります。[2]

[2]: ICC Profileには上記に示したようなデバイスプロファイルの他、デバイス値-測色値の関係でなくデバイス値同士の関係を記述したデバイスリンクプロファイルなどもあります。

色を予測する

キャラクタリゼーションはデバイス値と測色値の関係を把握する作業になりますが、現実的には、多くの組み合わせを得ることが難しい場合があります。この場合、少数の色の組み合わせからそのほかの色の対応関係を予測する必要があります。

例えばカメラの場合、カメラであらかじめ全てのRGBの組合せをカラーチャート等で撮影することが現実的には不可能です。例えば、少数のパッチ数しかないカラーチャートを撮影し、そこから例えば3×3のRGB―XYZ変換マトリクスで変換できるモデルを仮定し、既知測色値と撮影画像のRGB値とで重回帰分析により変換マトリクスを導出します。しかし、後述しますが色の完全な予測は難しく、課題も多いのが実情です。

色を変換する

キャラクタリゼーションによって得られた各デバイスのデバイス値と測色値の関係をもとに、測色値を中間表現として別のデバイス値に表現することを色空間変換あるいは色変換と呼びます。中間表現で測色値を介していて、色変換する双方のデバイス値が示す測色値が同じであれば、色変換の前後で各デバイスの「(人が知覚する)色」は同じになる、ということを目指します。

狭義のカラーマネージメントシステムと呼ばれるものは、ICCプロファイルを元にして、デバイスとデバイスの間の色を、測色値空間[3]を媒介として変換を行い、あるデバイスから別のデバイスへと変換する機構を指します。代表的なものとしてApple製品のColorSync、WindowsのWCSなどがあります。Google ChromeなどのWebブラウザにも独自のカラーマネージメントシステムが組み込まれている場合があります。

各デバイスには「色域」と呼ばれる、各デバイスが表現可能な「色の範囲」が存在します。通常、色を扱うデバイスが、人間の知覚する色の範囲を全てカバーすることができないため、あるデバイスの色域が別のデバイスの色域より狭い、あるいはデバイスの色域間で被っていない範囲が存在する場合があります。このような場合、色変換後で必ず表現しきれない色が存在します。このような色域の矛盾を解消することを「色域圧縮」とよびます。なるべく視覚的に差異を小さくするような色域圧縮の手法が様々提案・実装されています。

[3]: ICCではPCS: Profile Connection Spaceと呼びます

カラーマネージメント技術への期待と課題

期待されること

カラーマネージメントは色を扱い、伝達するシーンで効果を発揮します。もともと印刷業界で発達したのも、原稿の入稿から始まり、製版、校正、印刷、と様々な工程の中で「色の伝言ゲーム」が発生するため、これらの間で差異なく伝えることが手戻りを防ぐために非常に強力な武器となったからです。

他にも、例えば通販サイトで服や小物を買った後、商品が届いたら「なんとなく思ったものと違う」と思った経験はないでしょうか。そのような場合、「大きさ」「触感」「質感」などもあるでしょうが、一番目につく違いは「色」ではないかと思います。普段身に着けるものの色が違えばなおさらがっかりすることでしょう。これに限らず、「色」が情報として重要な要素を含むあらゆる分野において応用可能であると考えられます。

技術課題

測色値による色の定量化やそれに基づくカラーマネージメント技術は、例えば印刷などの工業製品の品質管理等ではこれまである程度成功を収めてきました。しかしながら、より正しく、高品質な情報伝達が求められるようになると、技術課題が見えてきました。

ここではディスプレイ(表示デバイス)に関する課題と、カメラ(撮影デバイス)に関する課題について述べます。

表示デバイスに関する課題

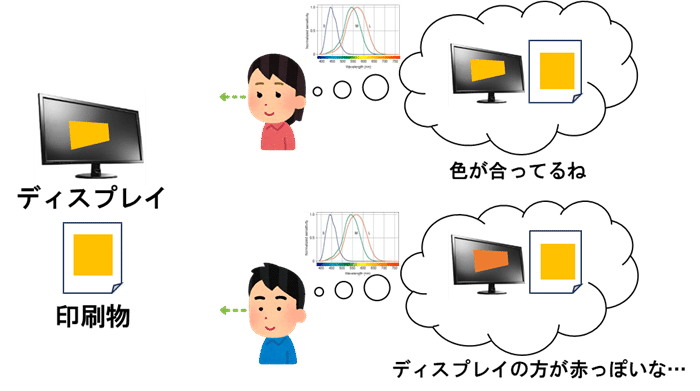

「色を数値化する」のところで、「標準観測者」という仮想的な(平均的な)人を仮定し、その分光感度に基づく積分計算によって測色値を導出するという話をしました。しかし、その「標準観測者」とあなたの色の見え方が異なる場合、つまり視覚的な分光特性が異なる場合があります。この場合、ある物と測色値として同じ色をディスプレイに表示したとしても、表示デバイスの特性によっては、実際に鑑賞するとその2者で色が合わない、あるいは、ある人が合っていると判断する2者の色が別の人には合っていない、ということが起こり得ます。近年の表示デバイスの改良により、色域や輝度レンジを広くすることができている一方で、色知覚の個人差がより顕著に表れる傾向が見受けられます。

これを対処するためには、標準観測者を仮定せず、より鑑賞者個人の色の見え特性に合わせたカラーマネージメントが求められます。個人特性を何らかの方法で把握し、それに合わせた色変換を行うことで、より多くの人にコンセンサスの取れたカラーコミュニケーションが実現可能となります。現在TOPPANデジタルではその研究開発が行われています。[4]

[4]高瀬紘一, 南川明華, 田中貴也, 稲村崇, “モニタプルーフのためのディスプレイ再現色の見えの個人差が小さいディスプレイ試作”,日本印刷学会第144回研究発表会予稿集, 2020.

撮影デバイスに関する課題

「色を予測する」のところで、測色値が既知のカラーチャートを撮影してカメラデバイス値と測色値の関係をモデル化すると述べましたが、これが成り立たない場合があります。カメラは固有の分光感度を持ち、人も分光感度(等色関数)を有しますが、これらは通常異なっています。これにより、例えばカメラが同じ色(デバイス値)とみなしたものの対が人によっては別の色に見えることもあり、その逆に同じ色に見える2つがカメラで別物になることがあります。こうなると単一のモデル(変換式)ではカメラ-測色値の関係を記述することができません。すなわち、カラーチャートと被写体の分光特性が異なる場合、正確な被写体の色(測色値)を求めることができないことがあります。

そこで、当社では、あらかじめ被写体の分光反射率情報を多数収集して学習しておき、機械学習等によってその分光反射率を予測し、ここから被写体の任意の照明下での色を正確に再現する技術を研究開発しています。[5]これにより、より正確な被写体の色再現を行うことができます。

[5]千葉崇人, 酒井修二, 渡邉隆史, “任意撮影環境におけるRGB画像からの分光反射率のHyper Spectral 画像生成”, 第25回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU), 2022.

未来像

ここでは、カラーマネージメント技術が切り開く未来像を、いくつか例を挙げたいと思います。

「正しい」色情報の新たな活用

これまで、色を客観的に数値化し、かつ信頼のおける情報として捉えて活用する事例はあまり多くありませんでした。しかし、カラーマネージメントの課題を解決することで、より客観的に「色」を利活用する可能性が見えてきました。

具体的には、

医療AIにおいて、画像に基づく自動診断や病気の前兆の予測の精度が大幅に向上し、高齢者の健康寿命が延びる

農業分野において、画像分析により作物の色から成熟度や病害の早期発見に役立つ

といったことが考えられます。

パーソナライズされたカラーコミュニケーション

これまで、カラーマネージメント技術は印刷分野や映像業界等の応用範囲に留まっていました。しかし、より正確な色の取得と個人に合わせた色再現ができるようになることで、そこに止まらない、よりパーソナライズされたカラーコミュニケーションが実用される可能性があります。

例えば、

医療において、患者の皮膚や病変の色を正確に伝達し、診断の精度を向上させる

オンラインショッピングでの商品表示が、購入者のディスプレイや環境光に合わせてリアルタイムで色調整され、実物により近い色で表示されるようになる

スマートフォンやタブレットなどの個人デバイスに組み込まれたカラーマネージメントシステムにより、ユーザー個々の色覚特性に合わせた色補正が自動で行われる

仮想現実(VR)や拡張現実(AR)環境での色の表示が、より現実に近い色で体験できるようになり、没入感が向上する

自動車や家電製品などの色のカスタマイズがオンラインで行えるようになり、実際の環境下での色見本として正確な色をシミュレーションできる

と言ったことが考えられます。

活用事例

映像業界におけるカラーマネージメント

印刷関連業界の他、映像業界においても制作フローでの色伝達の混乱を防ぐため、カラーマネージメントが重要です。

例えば映画芸術科学アカデミー(AMPAS, Academy of Motion Picture Arts and Sciences)は、映像産業におけるカラーマネージメント規格のACES(Academy Color Encoding System)[6]を定め、規格に関するドキュメント類、キャラクタリゼーション用ターゲット画像、ソフトウェアツール類を提供しています。ACESもICC Profileと同様、デバイス間の色特性の差を吸収する中間の色空間を定め、さらに入力デバイス⇒中間色空間への変換(IDT)、中間色空間⇒出力デバイスへの変換(ODT)といった変換系を規定しています。また、OpenColorIO[7]というオープンソースプロジェクトは、ACESに準拠したカラーマネージメントシステムを提供しており、様々な映像編集ソフトウェアに搭載されています。

[6]:https://acescentral.com/

[7]:https://opencolorio.org/ もとはSony Pictures Imageworksが開発

化粧品業界におけるカラーマネージメント

化粧品においても商品の色を測り、管理することが重要です。化粧品は顔等に塗る前後で色の印象が変わるため、目的に応じた色の測定が必要となります。また、化粧は地の色だけでなく上に乗る光沢感によっても大きく見えが変わります。「ツヤ」と「テカリ」はどちらも化粧顔の光沢感をあらわす言葉ですが、前者が望ましいものに対して後者はあまり望ましくない印象があります。これらを主観評価実験と肌の多角度測色の結果をもとに定量化した試みもあります。[8]このように、光沢感も測定する測色器を用いて化粧品の色測定を行うことがあります。[9]

[8]:富永昌治, “コスメ科学への視覚情報処理の応用-化粧肌の質感の同定-”, 日本色彩学会誌, vol.37, no.5, pp.490-493, 2013.

[9]:例例えば、X-Rite社 https://www.xrite.com/ja-jp/industry-solutions/cosmetics, コニカミノルタ社 https://www.konicaminolta.jp/instruments/industry/cosmetics/index.html

TOPPANデジタルの取り組み

医学への応用

当社では、順天堂大学との共同研究(共同研究講座:2021年6月-2024年5月)[10]を通して、救急医学分野での応用に取り組んできました。これにより、生体(皮膚)へのカメラ撮影から正確な色再現を行うことができることを確認しました。また、カラーマネージメントによって色補正された生体に関する画像情報(現在は皮膚、尿検査紙)を用いて医療関連情報を目視によらず取得することが可能であることを確認しました。今後はさらに医療分野への応用を進め、社会実装に向けた検討を進める予定です。

[10]:当社ニュースリリース「凸版印刷と順天堂大学、共同研究講座を開設」(2021/5/31)

[11]: 当社ニュースリリース「TOPPANデジタル、2023年画像関連学会連合会第9回合同秋季大会で最優秀ポスター賞を受賞」(2023/11/27)https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2023/11/newsrelease231127_1.html

CAM-FIT®

2023年2月に、カメラのキャラクタリゼーション及び色変換を行うクラウドサービスCAM-FIT®をリリースしました。[12]専用のカラーチャートを撮影した画像を入力することでキャラクタリゼーション作業が完了し、その後はそこに撮影した画像を投げ込むだけで所望の画像をダウンロードすることができます。現在も様々な引き合いが来ており、色に関する困りごとを抱える産業範囲が広いことを示しています。

[12]:当社ニュースリリース「凸版印刷、モニター上の適切な色再現をクラウドで支援」(2023/2/16)https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2023/02/newsrelease230216_1.html

最後に

世界は色に満ち溢れています。正確には「色」はヒトの知覚があって初めて意味を持ちます。世界の情報を取り込む究極のデバイスは「人の目」であり、それを模倣するカメラ、そして再現するディスプレイがあります。近年ではスマートフォンというカメラとディスプレイを併せ持ったデバイスが普及し、ますます「色」によるコミュニケーションの重要性は増しています。

カラーマネージメントは印刷工程の手戻りを防ぐためにも必要とされ、印刷業界では長年培われてきた技術です。しかし、カラーマネージメントは「色」を正確に伝達する、すなわち目で見える世界を正しく伝達するための技術であり、印刷業界だけにとどまらず非常に応用範囲の広い技術と考えます。今後もカラーマネージメント技術の展開に向けて課題解決のための研究を進めつつ、様々な分野への展開を目指して活動を継続していきます。

TOPPANデジタル有識者コメント

TOPPANデジタル株式会社

技術戦略センター

情報技術研究室 室長

~ デジタル時代のカラーマネジメント技術:未来への扉を開く ~

AIとデジタル技術が急速に進化する現代において、その恩恵を享受しない領域はほとんどありません。特に新型コロナウイルスのパンデミック以降、私たちの日常はさらにデジタル化が進みました。しかし、離れた場所からのやり取りが増える一方で、「色」の違いによる誤解やストレスを経験したことがある方も多いでしょう。

そんな現代において、カラーマネジメント技術はかつてないほど重要な役割を果たしています。TOPPANは、印刷物、パッケージ、建装材などの品質管理において、この技術を長年にわたり研究し、磨き上げてきました。私たちは、カラーマネジメント技術がデジタルとリアルの橋渡しとなり、正確な情報伝達を実現する鍵であると確信しています。

遠隔コミュニケーションにおいて、カラーマネジメント技術の重要性はますます高まっています。例えば、オンラインショッピングでは、スマホで見た商品と実物の色が異なることで消費者が不満を抱くことが少なくありません。この技術によって、消費者はより正確な情報を得ることができ、信頼性のある購買体験が可能になります。これにより、デジタルとリアルの世界が融合した新しい時代の価値観が形成されるでしょう。

さらに、カラーマネジメント技術はAIによる画像判定の信頼性向上にも大いに貢献します。スマートフォンが異なる環境で撮影した画像でも一貫した結果を提供するためには、色の正確な再現が不可欠です。特に遠隔医療の分野では、カラーマネジメント技術が正確な診断を支え、命を救う可能性もあります。

TOPPANは、今後もカラーマネジメント技術の研究と革新を続け、デジタル時代にふさわしい新しいコミュニケーションの形を作り続けていきます。そして、この技術を駆使して皆さまの生活をより豊かなものとし、社会に貢献してまいります。

■編集者

TOPPANデジタル株式会社

技術戦略センター

情報技術研究室